Paul Mayer, Forbach, le 5 février 1922 – Amiens, le 30 juin 1998

poète, peintre, plasticien

universitaire germaniste, traducteur

Dès lors, commence pour lui une longue période de clandestinité. Au printemps 1941, il occupe d’abord un poste d’instituteur à Leyviller en Moselle, qu’il abandonne l’été de la même année pour s’inscrire aussitôt à l’Université de Heildelberg. Paul étant bilingue naturel, il pouvait aisément se faire passer pour un étudiant allemand et échapper ainsi au régime d’annexion de la Moselle, plus dur et surtout plus risqué pour lui. Là, à l’Université, il pouvait se fondre dans la masse et se faire oublier. Il y passe l’automne 1941 et l’hiver 1941-1942 avant d’effectuer au printemps son Service du Travail de l’État (le RAD : Reichsarbeitsdienst, préparatoire à l’incorporation dans l’armée pour tout jeune Allemand de l’époque), sans éveiller les soupçons, à Quierschied dans la Sarre, puis de revenir à Heildelberg.

Mais le 25 août 1942, le service militaire allemand devient obligatoire pour les Alsaciens et les Mosellans. Paul est dès lors mobilisable (il appartient à la classe 22), mais il ne se présente toujours pas. Il temporise autant que faire se peut à l’Université durant presque toute l’année scolaire 1942-1943, alors que la guerre bascule à Stalingrad en hiver. Il ne peut plus cependant se cacher lorsqu’il est convoqué au conseil de révision à Heildelberg en mai 1943. Il décide alors de fuir l’Allemagne avant que le piège ne se referme. En juin, il tente de gagner Mulhouse en train avec son frère Roger afin de passer clandestinement en Suisse, avec l’aide d’un cousin de Jules Herrbach qui connaissait bien la frontière et organisait des exfiltrations. Il est alors convenu que Paul et Roger sauteraient du train à l’endroit précis où le convoi devait ralentir très tôt le matin, sachant qu’il était préférable qu’il fasse encore nuit pour la réussite de l’évasion. Malheureusement, en ce mois de juin vers le solstice d’été, il fait déjà jour au lieu convenu et, la fuite devenant alors trop risquée (la frontière est étroitement surveillée), les deux frères renoncent.

Paul et Roger ne peuvent plus désormais ni différer ni fuir. Ils risqueraient d’être fusillés en tant que déserteurs et exposer leur famille à des représailles (les familles des incorporés Alsaciens-Lorrains sont virtuellement considérées comme otages par les Allemands, susceptibles, en application de la loi de la Sippenhaft, la responsabilité du clan ou de de la parenté, d’être envoyées aux travaux forcés en cas de désertion d’un des leurs). C’est ainsi qu’ils sont enrôlés de force dans la Wehrmacht fin août 1943. Ils rejoignent alors l’armée des 130 000 «malgré nous» Alsaciens et Mosellans, dont 40 000 ne reviendront pas.

août 1943 – mars 1945

Le 6 juin 1944, le jour du débarquement de Normandie, toute la Kriegsmarine est déplacée vers l’ouest. Le bateau de Paul stationne désormais à Kiel. De là, Paul est une nouvelle fois déplacé, cette fois-ci au Danemark, où il fait la connaissance d’une prostituée qui l’héberge. Pensait-il rester là et pouvoir se cacher ?

Toujours est-il qu’il sert désormais sur un navire «spécial» de recherches secrètes, un navire espion de télécommunications en fait. Mais en tant que Français (les Allemands se méfiaient beaucoup des «malgré nous»), il est reconnu comme indésirable et envoyé aussitôt à Gotenhafen (Gdynia) sur le cuirassé Schleswig-Holstein, qui sera coulé à quai en décembre 1944, dans le bombardement du port de Gdynia.

Dans le même temps, son frère Roger, après une période d’instruction très dure en Norvège, est blessé au genou en juillet 1944 sur le front russe. Hospitalisé à Berlin, ce n’est qu’en suppliant le chirurgien chargé de l’opérer qu’il doit de ne pas être amputé. Paul et Roger entretiennent durant ces quelques mois une correspondance fournie, à travers laquelle l’aîné prodigue des conseils de lecture, initiant son frère cadet à la poésie.

Durant l’hiver 1944-1945, Paul est envoyé à l’École de reconnaissance d’avions à bord du Cap Arcona ; mais l’Armée rouge enfonçant les défenses allemandes sur le front de la Prusse-Orientale, des régiments improvisés sont constitués en toute hâte, dont le régiment hétéroclite de Paul, essentiellement constitué de matelots, qui est envoyé au combat. Là, Paul et ses compagnons subissent, comme les autres soldats en pareilles circonstances, le froid, la faim, la peur, l’omniprésence de la souffrance et de la mort.

Dans un tel chaos, Paul n’eut de cesse de trouver un moyen de quitter l’armée allemande, de s’échapper; mais il lui était impossible de déserter sans exposer sa famille à des représailles. L’unique solution était alors de se faire capturer par les Soviétiques. Paul avait pesé les risques, il savait qu’il pouvait être abattu aussi bien par les Russes que par les Allemands (avait-il accepté l’éventualité de mourir ?). En tout cas, il était résolu à agir.

Cette marche, dans des lieux que Paul connaissait déjà en partie, ne fut pas seulement longue, elle fut pénible et dangereuse (et on perçoit bien là, dans son écriture presque minimaliste, la pudeur de Paul qui ne parlait jamais de ses souffrances ; il est vrai aussi que ce qu’il a pu vivre dans l’année 1945 est parfois à peine dicible). En qualité de matelot, Paul était chaussé de bottes hautes et confortables qui lui furent volées avec sa montre, et il fit alors la route dans le froid avec des chaussures trop petites. Lui et ses compagnons en furent réduits à manger de l’herbe et quelques rares betteraves crues souillées de terre. Ailleurs, en traversant un village, il fut blessé d’un coup de baïonnette au visage par un russe qui le prit à partie, et il ne dut la vie sauve qu’à l’intervention d’un officier qui encadrait la colonne de prisonniers. Paul, qui protestait d’être français et incorporé malgré lui dans l’armée allemande, fut présenté ensuite à un haut gradé de l’Armée rouge, qu’il identifia comme étant le maréchal Rokossovski, commandant de l’armée de Biélorussie. Mais cela ne changea rien à ses conditions désastreuses de transfert et de captivité. Une seule chose le faisait encore avancer, la poésie. Paul précise: « après le 18.3.45 (captivité devant Gdynia) marche à pied pendant plusieurs jours, passage à Bulow où nous avons passé la nuit dans une maison abandonnée, moi dans le bureau de la maison, où se trouvait une bibliothèque. J’y ai pris «Dichtung und Wahrheit» de Goethe et «Klein Zaches» de Hoffmann, que j’ai gardés et lus dans le train (de marchandises) qui nous a ensuite transportés de Deutsch Eylau (camp de prisonniers) dans l’Oural (à Nijni Tagil) en avril 45, par Nijni-Novgorod, Perm, Sverdlovsk (Iekaterinenburg)». (note à Roger Hild, 1996)

Le temps de reprendre quelques forces (sa mère le nourrit trop et trop vite et il tombe malade !), et mû par une volonté farouche de dépasser les traumatismes subis par l’appétit de connaissance et l’amour de la littérature, il entreprend une Licence d’allemand, de lettres classiques et de philologie à la faculté de Nancy, de septembre 1946 à juin 1947.

En 1985, dans la postface du recueil «Cendre, Mémoire du Feu», Paul témoigne sur cette vie intellectuelle d’après-guerre : «En compagnie de quelques amis, naguère, autour de la Galerie du Dragon – avec Max Clarac-Sérou, aux Lettres Nouvelles (Maurice Nadeau, Geneviève Serreau), ailleurs, après le lettrisme et les surréalistes divers (André Breton était encore parmi nous dans ces années d’après-guerre, comme le Messie après sa résurrection, et dissident de lui-même par fidélité) – la Poésie, écrite ou autre, nous la voulions (je crois) lieu de conscience dans l’aujourd’hui en un ordre imminent où fût la justice…»

En 1949, cette période parisienne se referme (bien qu’il revienne régulièrement à Paris et qu’il fréquente toujours assidûment le milieu de la Galerie du Dragon) lorsqu’il obtient le concours de l’Agrégation d’allemand, alors qu’il fait la connaissance du peintre Albert Bitran, tenant, à l’époque, de l’abstraction géométrique.

Dans Cendre, Mémoire du Feu (supra), Paul raconte à propos de la poésie : «…Un peu plus tard, pour l’efficacité (illusoire) j’ai pensé l’extraire du livre, la mettre sur le trottoir, la poser sur les murs, imprimée ou manuscrite (l’écriture est, tracée de la main, un dessin) en des circonstances où notre destin nous semblait en jeu. Dessein, dessin, destin…»

Algérie

l’inévitable soleil se refuse

dans un vieux port au pain moisi,

aux mains calleuses l’or des fruits

que la sueur métamorphose.

algérie,

sur la même épaule

tu portes l’eau du ciel et le vin des épousailles,

mais dans la ville où les fusils délirent,

quel pain de farine rougie, sure de sueur,

rendra sur notre table

la blanche nappe navigable

et quel vin

si des poings germent dans l’argile

et si le raisin dans ce four

de balles chaudes et de sable

mêle un sang d’homme au vin futur ?

Quelques années plus tard, il devient Maître de Conférence à l’UER de Langues à l’Université où il est élu après une thèse sur «L’Allemagne avant 1914 : société, idéologie, langages du refus», plus particulièrement centrée sur l’année 1912 ; thèse dirigée par Robert Minder, un de ses anciens professeurs qui l’avait remarqué à la Faculté de Nancy et que Paul avait retrouvé ensuite à la Sorbonne.

Fin connaisseur de la littérature antique, en particulier de Virgile, spécialiste de Kafka, de Trakl, de Rilke ou de Werfel, Paul Mayer traduit Brecht et Jean-Clarence Lambert. De fait, il a toujours écrit et traduit des poèmes, des articles, des textes pour ses amis artistes, écrivains, poètes et musiciens. Des années 1950 aux années 1980, Paul publie dans les revues Rixes, Méta, les Lettres Nouvelles, Esprit et Change.

les relations internationales et l’Association culturelle de l’Université de Picardie

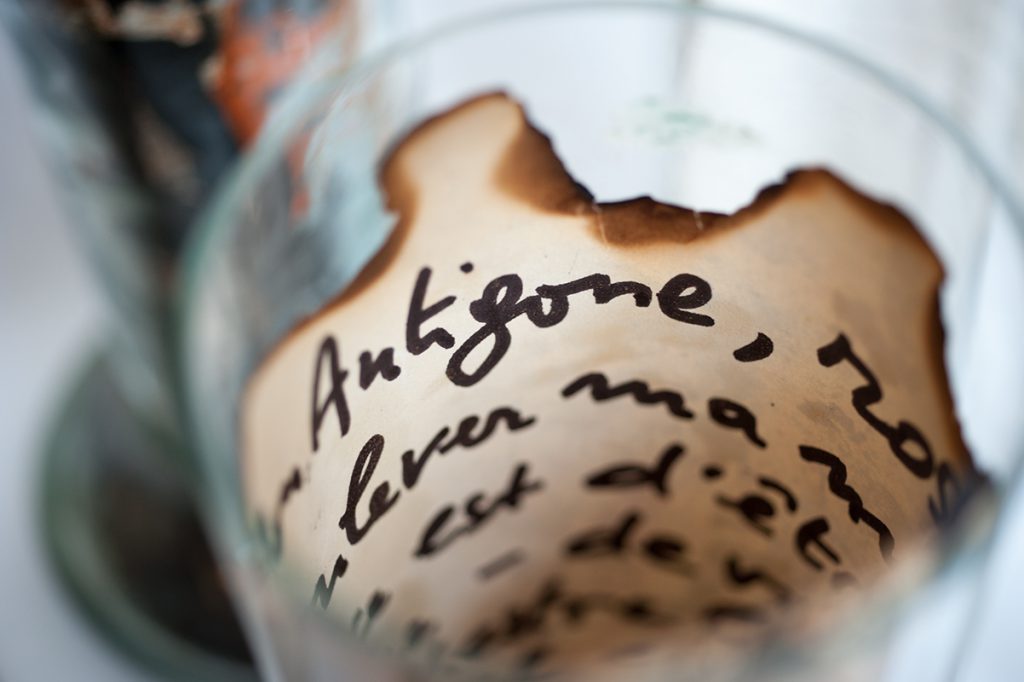

«Plus récemment – écrit Paul dans Cendre, Mémoire du Feu – j’ai eu recours au feu – lumière ou suicide («victorieusement fui») – comme au visible de la communication interne, et à la cendre sa mémoire.

Paul ajoute : «… La vie court de la politique à l’histoire, du feu à la cendre (comme au sel de la statue), du fil imprévisible de l’écriture au sillage de la figure et du poème […]»

Et au bilan, tant il est vrai que cette postface fait déjà le bilan de toute une trajectoire artistique, Paul confesse une ambition quasi cosmologique de son travail : «… J’ai recueilli ce feu dans des urnes, assemblé en surface des îles aux bords consumés, suspendu ces continents brûlés dans l’espace, comme est suspendue la terre, dans la nuit, entre plusieurs soleils».

Viet-nam

frottées d’épines et d’amandes,

sur la langue un noyau, les ouvrières de l’aube,

la neige restant chaude au lit de leur naissance,

longent le mur de leur nuit,

leur blessure d’amour a l’odeur de la mort.

et si, loin de l’embrasure où tremblent les feuilles,

l’eau tranche un col plongé de cygne,

goûte au sabre, au soleil du cou

d’hommes jetés dans le visage,

la faucille, leur blessure en plein four,

souffle la nuit sur l’eau.

or la lessive des morts s’use au vent du jour

sous un soleil aux manières de femme négative :

dans la glace éblouie sa lumière a les seins noirs.

on napalme la jarre au miroir de lait,

le sang dans la chambre, la rizière,

le couteau dans l’eau douce, la mort amère,

et maint corbeau s’aiguise aux cornes rouges,

alors qu’au bruit des roues se rompt le lit des eaux.

les cours publics à la Maison de la Culture

Un an plus tard, en 1985, les Poésies-Peintures, les Poésies-Peintures brûlées, les Cinérations double face et les Urnes Cinéraires font l’objet d’une exposition rétrospective à la Maison de la Culture d’Amiens, sous le titre «Cendre, mémoire du feu» que Paul reprend pour un nouveau recueil de poésie, cité plus haut, qui fait office en même temps de catalogue de l’exposition.

(Naître à la Vue / Quatorze poèmes de Paul Mayer)

Il cesse progressivement la peinture dans les années 1990. Mais il continue à écrire, à traduire et, en dépit parfois de quelques adversités ou déceptions, il s’occupe toujours de l’action culturelle, avec quelques amis fidèles, à l’Université de Picardie.

En 1990, il retrouve Albert Bitran et, deux ans plus tard, ils publient ensemble «Naître à la vue» avec des poèmes de Paul enluminés par Albert Bitran à l’eau-forte et à l’aquatinte.

Parmi ses dernières œuvres figurent les «Quatorze poèmes» manuscrits de 1993, couchés d’une belle écriture sur des cahiers de dessin d’écolier. Paul pratiquait souvent cette écriture manuscrite pleine d’énergie, tour à tour contractile et ductile – cette écriture qui est «tracée de la main, un dessin», notait-il (supra), un peu comme un écho à la citation de Paul Klee «écrire et dessiner sont identiques en leur fond» – une écriture tracée qu’on retrouve souvent dans ses textes et ses peintures, une écriture directe, brute, sans filet ni tricherie, une forme prolongée de l’écriture automatique des surréalistes sans doute, mais aussi, dans ses Poésies–Peintures, un écho aux ambitions des expressionnistes abstraits américains qui ont réussi, à travers l’action painting, cette synthèse entre l’écriture automatique et la peinture abstraite, conjonction à laquelle Paul ne pouvait qu’adhérer.